LCA e Riutilizzo: le variabili sono molte

Articolo apparso a dicembre su Oltreilgreen24, newsletter di approfondimento realizzata dal Gruppo Safe in collaborazione con il Sole24ore. Si ringrazia il Gruppo Safe per la gentile concessione.

Riutilizzo e Preparazione per il Riutilizzo sono in cima alla gerarchia dei rifiuti imposta dalla normativa europea e italiana. Di fatti, esiste consenso scientifico sul loro minore impatto ambientale e sanitario. Ciò vuol dire che le istituzioni pubbliche e i sistemi dei produttori che sono responsabili dell’applicazione delle politiche ambientali dovrebbero privilegiare queste due opzioni, non solo rispetto allo smaltimento ma anche rispetto al riciclaggio e alle altre forme di recupero.

Ai sensi dell’articolo 183 del Testo Unico Ambientale, dedicato alle definizioni, il Riutilizzo è “qualsiasi operazione attraverso la quale prodotti o componenti che non sono rifiuti sono reimpiegati per la stessa finalità per la quale erano stati concepiti”. Rientrano invece nella definizione Preparazione per il Riutilizzo “le operazioni di controllo, pulizia, smontaggio e riparazione attraverso cui prodotti o componenti di prodotti diventati rifiuti sono preparati in modo da poter essere reimpiegati senza altro pretrattamento”. I processi, lo status, e le filiere dei prodotti post-consumo sono diversi, ma l’effetto finale è uno solo: il passaggio di un oggetto, così com’è, dal suo proprietario originario a un nuovo utilizzatore.

“Il fatto che il Riutilizzo sia ecologicamente preferibile può essere compreso a un livello intuitivo” commenta Massimiliano Marin, che ricopre il ruolo di Textile Business Development Manager in SAFE – hub delle Economie Circolari. “Non occorre essere né scienziati né addetti del settore per capire che un prodotto post-consumo che viene reimmesso in circolazione senza subire previamente alcun trattamento industriale, ha un minore impatto rispetto a un altro prodotto che per tornare in circolazione deve essere triturato da delle macchine e poi sottoposto a trattamenti meccanici, o termici o chimici, o a un mix di questi processi, per poi affrontare una nuova fase di produzione. Ma quando gli impatti vengono analizzati nel contesto specifico delle filiere e del mercato, le misurazioni diventano decisamente più complesse”.

Molti studi con diversi risultati

Gli studi LCA (Life Cycle Assessment) che analizzano gli impatti ambientali del Riutilizzo sono molto numerosi e a volte presentano risultati molto diversi. “Il consenso scientifico che esiste sul minore impatto ambientale del Riutilizzo è per ora squisitamente teorico” osserva Marin. “Sul modo di misurare il vero impatto c’è ancora molto da discutere”.

Tra le frazioni più studiate c’è quella degli abiti usati. Un rapporto pubblicato nel 2017 dal centro studi britannico WRAP, intitolato Valuing Our Clothes: the cost of UK fashion conclude che se potessimo duplicare il tempo di vita utile di un capo di abbigliamento le emissioni serra correlate si ridurrebbero del 44%. Allungando di 9 mesi l’uso attivo di un capo l’impronta di carbonio, il consumo d’acqua e la produzione di rifiuti verrebbero ridotti tra un 20% e un 30%. Se le vendite di abiti di seconda mano aumentassero del 10%, il settore moda nel suo complesso risparmierebbe un 3% di emissioni di carbonio e un 4% di acqua.

Nel 2022 l’Universidad Politécnica de Catalunya ha dichiarato di aver compiuto un’ampia revisione di tutti gli studi compiuti finora sul risparmio di emissioni di Co2 equivalente generato dal riutilizzo di abiti, arrivando alla conclusione che il riutilizzo di 1 kg di abiti usati consente il risparmio di 25 kg di CO2 equivalente. Ma la revisione bibliografica adottata dalla Commissione Europea propone un dato molto inferiore: solo 3 kg di Co2 risparmiata per ogni kg riutilizzato (1).

Capi diversi, impatti diversi

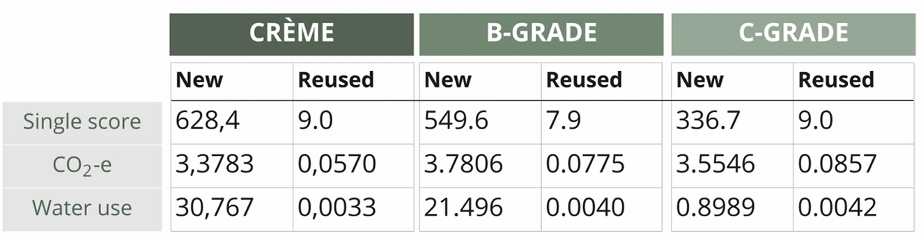

Nel 2023 è apparso uno studio più approfondito, realizzato dal centro di ricerca danese Norion Consult su commissione dell’associazione europea dei recuperatori tessili Euric Textile. Lo studio, intitolato “LCA-Based assessment of the management of European used Textiles” (2), sottolinea che gli impatti ambientali possono essere di tipo molto diverso dipendendo dalle fibre del capo di abbigliamento. La tabella 1, estratta dallo studio, semplifica il concetto prendendo ad esempio tre tipi possibili di maglietta. Nella categoria “créme” viene presa a riferimento una maglietta di puro cotone; nella categoria B-Grade una maglietta di policotone; nella categoria C-Grade una maglietta 100% poliestere. Il Co2 equivalente è misurato in kg; il consumo di acqua dolce è misurato in metri cubi. La conclusione è che il processo di raccolta, selezione, spedizione e distribuzione di una maglietta usata ha un impatto di Co2 equivalente che, dipendendo dal tipo di maglietta, è tra le 37 volte e le 70 volte minore del processo di produzione e distribuzione di una maglietta nuova. Il consumo diretto di acqua dolce della maglietta di seconda mano è invece tra le 200 volte e le 10.000 volte minore del consumo generato da una maglietta nuova; in quanto al consumo di acqua il range è così ampio perché la produzione del cotone nuovo non riciclato impiega moltissima più acqua rispetto alla produzione del poliestere.

TABELLA 1 -IMPATTI AMBIENTALI COMPARATI DI UNA T-SHIRT

1:1?

Uno dei principali meriti dello studio è la presa d’atto del cosiddetto replacement rate, ossia il tasso di sostituzione del capo nuovo con quello usato. La grande maggioranza degli studi assume aprioritariamente che l’acquisto di ogni singola maglietta usata sostituisce l’acquisto di una maglietta nuova. Ma è veramente così? Il prezzo degli abiti usati è basso, ed è possibile che per molti consumatori gli abiti usati rappresentino un acquisto aggiuntivo e non sostitutivo rispetto agli abiti nuovi. È perfettamente ipotizzabile, ad esempio, che un consumatore della seconda mano che negli acquisti si fa guidare soprattutto dal prezzo, compri anche molto fast fashion impossibile da riutilizzare e riciclare. Altri consumatori, probabilmente, comprano abiti nuovi a prezzo sostenuto e poi si tolgono anche lo sfizio di acquistarne alcuni usati. Norion Consult cerca di orientarsi in questo scenario attribuendo diversi replacement rate dipendendo dalle piazze di consumo, postulando che dove il potere d’acquisto è più basso, come in Africa, l’usato sia acquistato da persone che non possono permettersi il nuovo. Utilizzando analisi compiute in studi precedenti, Norion propone uno scenario basso, dove il tasso di sostituzione è solo del 10%, uno medio del 40% e uno alto che arriva all’80%. Lo scenario del 100%, ossia di sostituzione 1:1, viene reputato irrealistico in qualsiasi zona geografica.

Non esiste LCA senza tracciabilità

“La scoperta del replacement rate è una rivoluzione copernicana, sufficiente a invalidare quasi tutti gli studi LCA sul riutilizzo realizzati fino a oggi” commenta Massimiliano Marin. “Norion prende atto della complessità del fenomeno e cerca di prenderne atto delineando degli scenari di buon senso. Ma la verità è che oggi nessuno sa veramente in che misura l’usato sostituisce il nuovo, e come vada gestito il tasso di sostituzione al momento di compiere le analisi LCA. È un filone di ricerca ancora sostanzialmente vergine, che avrà tra le sue principali sfide la comprensione di mercati e comportamenti di consumo completamente eterogenei; conosciamo molte cose sulla mentalità e comportamento di consumo degli europei e degli statunitensi, ma veramente poco sul comportamento delle popolazioni che consumano i maggiori volumi di usato. Qual è la cultura di consumo di un pakistano? E quella di un congolese?”.

“A complicare le cose” aggiunge Marin “è la sostanziale ignoranza sulle destinazioni finali di una parte importante degli abiti usati esportati. Dove vanno a finire gli abiti end of waste che dagli impianti di trattamento europei transitano ai grandi centri di selezione di Dubai, della Tunisia e della Turchia? Senza una tracciabilità delle filiere rigorosa e completa, stimare i tassi di sostituzione è un’impresa impossibile”.

“La tracciabilità è indispensabile anche per misurare l’impatto finale di riciclaggio e smaltimento. Tutti gli abiti usati prima o poi arrivano a fine vita, e oltretutto una quota sconosciuta di ciò che arriva nei mercati di destinazione non viene effettivamente venduta. Dipendendo dai contesti locali, i vestiti a fine vita e quelli invenduti potrebbero venire bruciati, o conferiti in discariche caratterizzate da standard ambientali completamente diversi. In alcuni paesi è possibile che parte delle eccedenze e degli abiti a fine vita vengano avviati a canali di recupero. In altri lo smaltimento sarà inevitabile. Conoscere con precisione i veri impatti e le vere circostanze offre l’opportunità di compiere le scelte di filiera più equilibrate e sostenibili per l’ambiente, e pone le basi per migliorare ciò che c’è da migliorare”.